2022 November

지난호 보기

vol. 593

-->

멋대로 비평

별점 다섯 개 : 나만 알고 싶은 멋진 것

‘별점 1점짜리’ 리뷰,

제가 직접 확인해봤습니다

제가 직접 확인해봤습니다

맛집에 가고 싶다. 검색한다. 수많은 가게가 나온다. 혼란스럽다. 이때 당신이 살펴보는 건, 먼저 다녀간 사람들 평가와 이야기, ‘별점’과 ‘리뷰’다. 예컨대, 누군가 별점 1점을 남겨놓고 “여기 최악”이라고 남겼다면? 가기 두렵다. 안 가기로 한다. 그런데 여기서 질문할 게 있다. 거긴 정말 ‘별점 1점짜리’였을까.

글 남형도(머니투데이 기자)

‘돈쭐’과 ‘별점 리뷰’의 세상, 이게 맞는 건가요?

오랜 단골 떡볶이 가게서, 그날도 “맛있다”를 연발하던 때였다. 우연히 그 가게 ‘리뷰’를 봤다. 나처럼 다들 맛있다고 하겠지, 당연히 그럴 거라 여겼다. 그런데 웬걸, 거기엔 이런 참혹한 후기가 있었다.

‘양념 자체가 단맛도 없고 떡도 질기고 쫄면도 짧다. 태어나서 먹은 가장 맛없는 떡볶이.’

아닌데, 단맛이 적당한데, 떡도 쫄깃한데, 쫄면도 긴데, 맛있는데. 묵묵히 조리하는 사장님 뒷모습을 차마 똑바로 볼 수 없었다. 그리고 새삼 떠올랐다. 누군가의 안 좋은 리뷰만 보고, 여긴 안 되겠다며 선택하지 않았던 가게들이.

그래서, 직접 가서 먹어보고 확인해보기로 했다. ‘별점 1점짜리’ 리뷰가 적힌 가게 다섯 곳을 골랐다. 편의점 천 원짜리 주스보다 맛없단 ㄱ카페의 자몽에이드는, 직접 먹어보니 큼직한 자몽 알갱이가 입 안 가득 씹혀 맛있었다. 오래된 맛이 난단 ㄴ카페 디저트는 바삭하고 부드러워 식감과 맛이 괜찮았다. ㄷ중식당 마파두부밥은 리뷰에선 밥의 양이 공깃밥 절반도 안 된다 했는데, 양이 꽤 넉넉했다. 불친절하다던 ㄹ카페 사장님은, 오히려 힘을 많이 준다고 느껴질 만큼 무척 친절했다.

마지막 가게를 나오며 새삼 깨달았다. 누군가 주관적으로 준 별점 1점이, 내겐 그렇지도 않을 수 있단 걸. 1점이 아니라 어쩌면 5점일 수도 있단 걸. 그러니 단순하게 평균 별점이나 나쁜 리뷰를 보고 함부로 그 가게를 판단해선 안 된다는 것도. 거기까지 생각이 다다르자, 반대로 별점 5점을 보고 찾아갔던 가게들도 생각났다. ‘인생 아인슈페너’라고 해서 찾아간 카페의 크림은, 내겐 너무 텁텁하고 달았던 기억. ‘매일 먹고픈 치킨’이라고 해서 시켰더니, 속이 거북할 정도로 느끼했던 일도.

그럴 수밖에 없지 않나 말이다. 예를 들면, ‘입맛’만 봐도 사람마다 다 다르니까. 누군가에겐 간이 적당한 떡볶이가 또 다른 이에겐 너무 짤 수 있다. ‘친절’ 역시 마찬가지다. 누군가에겐 적당히 무심해 외려 편한 가게 사장님이 어떤 사람에겐 불친절하다 여길 수 있다. 심지어 같은 사람이 같은 가게에 가도, 그날의 기분에 따라 경험이 다르게 느껴질 수 있다. 그러니 다분히 주관적일 수밖에 없는 별점이고 리뷰인데, 그걸 읽을 때는 개인의 차이가 반영돼 있단 걸 생각지 않는다. 심각한 맹점이다.

‘양념 자체가 단맛도 없고 떡도 질기고 쫄면도 짧다. 태어나서 먹은 가장 맛없는 떡볶이.’

아닌데, 단맛이 적당한데, 떡도 쫄깃한데, 쫄면도 긴데, 맛있는데. 묵묵히 조리하는 사장님 뒷모습을 차마 똑바로 볼 수 없었다. 그리고 새삼 떠올랐다. 누군가의 안 좋은 리뷰만 보고, 여긴 안 되겠다며 선택하지 않았던 가게들이.

그래서, 직접 가서 먹어보고 확인해보기로 했다. ‘별점 1점짜리’ 리뷰가 적힌 가게 다섯 곳을 골랐다. 편의점 천 원짜리 주스보다 맛없단 ㄱ카페의 자몽에이드는, 직접 먹어보니 큼직한 자몽 알갱이가 입 안 가득 씹혀 맛있었다. 오래된 맛이 난단 ㄴ카페 디저트는 바삭하고 부드러워 식감과 맛이 괜찮았다. ㄷ중식당 마파두부밥은 리뷰에선 밥의 양이 공깃밥 절반도 안 된다 했는데, 양이 꽤 넉넉했다. 불친절하다던 ㄹ카페 사장님은, 오히려 힘을 많이 준다고 느껴질 만큼 무척 친절했다.

마지막 가게를 나오며 새삼 깨달았다. 누군가 주관적으로 준 별점 1점이, 내겐 그렇지도 않을 수 있단 걸. 1점이 아니라 어쩌면 5점일 수도 있단 걸. 그러니 단순하게 평균 별점이나 나쁜 리뷰를 보고 함부로 그 가게를 판단해선 안 된다는 것도. 거기까지 생각이 다다르자, 반대로 별점 5점을 보고 찾아갔던 가게들도 생각났다. ‘인생 아인슈페너’라고 해서 찾아간 카페의 크림은, 내겐 너무 텁텁하고 달았던 기억. ‘매일 먹고픈 치킨’이라고 해서 시켰더니, 속이 거북할 정도로 느끼했던 일도.

그럴 수밖에 없지 않나 말이다. 예를 들면, ‘입맛’만 봐도 사람마다 다 다르니까. 누군가에겐 간이 적당한 떡볶이가 또 다른 이에겐 너무 짤 수 있다. ‘친절’ 역시 마찬가지다. 누군가에겐 적당히 무심해 외려 편한 가게 사장님이 어떤 사람에겐 불친절하다 여길 수 있다. 심지어 같은 사람이 같은 가게에 가도, 그날의 기분에 따라 경험이 다르게 느껴질 수 있다. 그러니 다분히 주관적일 수밖에 없는 별점이고 리뷰인데, 그걸 읽을 때는 개인의 차이가 반영돼 있단 걸 생각지 않는다. 심각한 맹점이다.

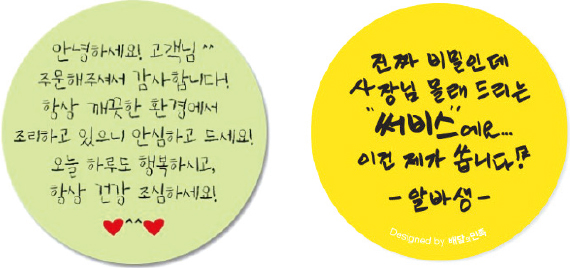

별점과 리뷰를 위해 '손편지'를 쓰기 바쁜 사장님들을 위한 스티커 제품

정량화가 불가능한 경험들

한 가게를 판단하는 척도 역시 개인마다 복잡하고 다양하다. 손님 A는 ‘맛’일 테고, B는 ‘분위기’일 것이며, C는 ‘위생’이고, D는 ‘친절’이며, E는 ‘가격’일 수 있다. 그런데 A 손님이 한 가게 음식이 맛있어서 불친절한 직원 태도에도 불구, 별점 5점을 줬다고 치자. 친절을 중시하는 D가 별점이 높단 것만 보고 같은 곳에 갔다면 실망할 확률이 높을 것이다. 그러니 별점 1점부터 5점까지의 척도는 손님들이 보긴 편하지만, 절대로 절대적인 기준은 될 수 없으며 복잡한 가게 경험을 다 반영할 수도 없다.

별점 1점을 남겨본 경험이 있단 손님들도 별도로 취재해봤다. 순간적인 ‘감정’ 때문에, 극단적인 별점을 준 경우가 많다고 했다. F씨는 “메뉴가 뭔지 물었는데 ‘거기 쓰여 있지 않느냐’고 직원이 면박을 줘서, 기분 나빠서 별점 1점을 줬다”고 했다. 그에게 “음식 맛도 1점이었느냐”고 묻자 그건 아니라고 했다. G씨는 “나보다 나중에 온 테이블 음식을 먼저 줘서 별점을 낮게 줬다”고도 했다. 그 역시 “솔직히 음식 맛과 분위기는 좋았다”고 털어놓았다. 문제는 그 모든 상황과 사정을, 평균 별점이란 숫자가 다 설명하진 못한다는 거다. 보는 이 역시 그걸 다 파악할 여유가 없다. 그에 비해 대체할 수 있는 선택지는 또 많다.

그렇기에 평가받는 이들은 별점과 리뷰에 힘들어하면서도 집착한다. 손익에 영향이 크단 걸 잘 알아서다. 자영업자가 대표적이다. 실제 하버드 경영대학원 연구팀은 2011년 조사에서 ‘기업 평점이 1점 오르면 매출액이 5~9% 상승한다’는 연구 결과를 내놨다. 배달앱에선 나쁜 평가를 안 받으려 서비스를 울며 겨자 먹기식으로 주고, 손편지까지 쓰며 좋은 리뷰를 요청한다. 그렇게 남긴 좋은 리뷰는 누구를 위해 남겨진 것이며, 진짜로 믿을 수 있는 걸까.

별점 1점을 남겨본 경험이 있단 손님들도 별도로 취재해봤다. 순간적인 ‘감정’ 때문에, 극단적인 별점을 준 경우가 많다고 했다. F씨는 “메뉴가 뭔지 물었는데 ‘거기 쓰여 있지 않느냐’고 직원이 면박을 줘서, 기분 나빠서 별점 1점을 줬다”고 했다. 그에게 “음식 맛도 1점이었느냐”고 묻자 그건 아니라고 했다. G씨는 “나보다 나중에 온 테이블 음식을 먼저 줘서 별점을 낮게 줬다”고도 했다. 그 역시 “솔직히 음식 맛과 분위기는 좋았다”고 털어놓았다. 문제는 그 모든 상황과 사정을, 평균 별점이란 숫자가 다 설명하진 못한다는 거다. 보는 이 역시 그걸 다 파악할 여유가 없다. 그에 비해 대체할 수 있는 선택지는 또 많다.

그렇기에 평가받는 이들은 별점과 리뷰에 힘들어하면서도 집착한다. 손익에 영향이 크단 걸 잘 알아서다. 자영업자가 대표적이다. 실제 하버드 경영대학원 연구팀은 2011년 조사에서 ‘기업 평점이 1점 오르면 매출액이 5~9% 상승한다’는 연구 결과를 내놨다. 배달앱에선 나쁜 평가를 안 받으려 서비스를 울며 겨자 먹기식으로 주고, 손편지까지 쓰며 좋은 리뷰를 요청한다. 그렇게 남긴 좋은 리뷰는 누구를 위해 남겨진 것이며, 진짜로 믿을 수 있는 걸까.

누군가 내 삶을 수치화한다면?

빵 디저트를 만들어준 카페 사장님과의 대화를 끝으로 남긴다. 그에게 맛있다고 하니 환히 웃으며 고맙다고 했다. 그러면서 사장님은 이를 만들기 위해 냉장고에 하루 숙성하고, 폈다 접었다 하고, 5번을 반복해 냉동고에 넣고, 하루 뒤 재단해 오븐에 구운 뒤 크림을 채운다고 했다. 얼마나 걸리냐고 물으니 3일은 꼬박 걸린다고 했다. 정성 가득한 디저트를 향해 누군가는 별점 1점을 주며 ‘파는 과자 맛이 난다’고 했다. 사흘을 만든 디저트를, 그 손님이 평가하며 걸린 시간은 한 5분이나 되었을까.

그 카페 사장님이 기억하는 가장 좋은 리뷰는 이런 거라고 했다. ‘재료 고민을 많이 하고 신경 써서 만든 게 느껴지는 디저트’라고. 그걸 손님이 알아준 게 정말 고마워서란다. 별점 1점짜리 리뷰를 받은 가게들을 찾아다니며 바라본 것들이 기억난다. 살짝 비뚤어진 메뉴판을 반듯하게 붙이던 사장님의 모습, 할아버지 때부터 이어왔다던 오랜 가게에 붙은 흑백 사진 같은. 오래 보아야만 보이던 것들.

그러니 부디, 고민해서 천천히 신중하게 리뷰를 남겼으면 싶다고. 매일 내 삶이 수치화돼 평가받으면 기분이 어떨지, 그런 걸 조금이나마 짐작해서 말이다.

그 카페 사장님이 기억하는 가장 좋은 리뷰는 이런 거라고 했다. ‘재료 고민을 많이 하고 신경 써서 만든 게 느껴지는 디저트’라고. 그걸 손님이 알아준 게 정말 고마워서란다. 별점 1점짜리 리뷰를 받은 가게들을 찾아다니며 바라본 것들이 기억난다. 살짝 비뚤어진 메뉴판을 반듯하게 붙이던 사장님의 모습, 할아버지 때부터 이어왔다던 오랜 가게에 붙은 흑백 사진 같은. 오래 보아야만 보이던 것들.

그러니 부디, 고민해서 천천히 신중하게 리뷰를 남겼으면 싶다고. 매일 내 삶이 수치화돼 평가받으면 기분이 어떨지, 그런 걸 조금이나마 짐작해서 말이다.

관련 컨텐츠