2022 October

지난호 보기

Switch On.

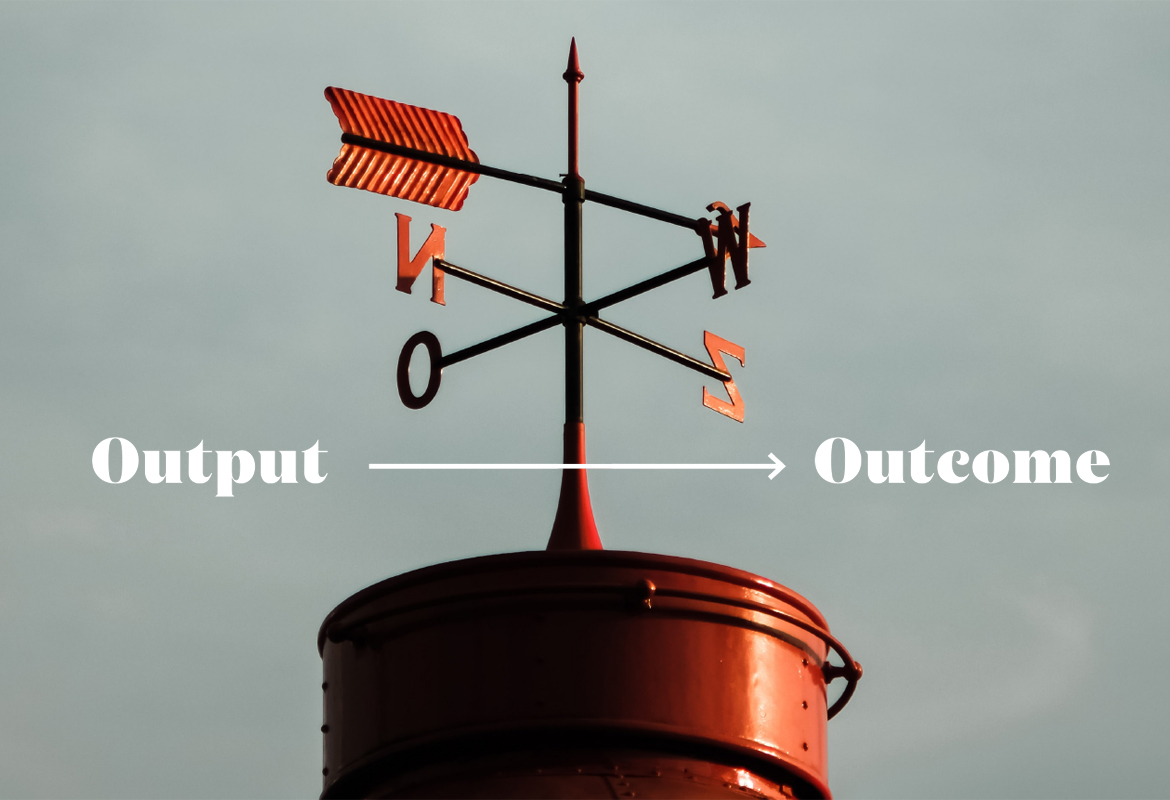

Output에서 Outcome으로

성취의 기준이 변화하고 있다

성취의 기준이 변화하고 있다

어느 때보다 복잡하고 변화무쌍한 사업 환경, 성취를 이끌어내기 위해선 어떤 인식 전환이 필요할까?

‘무엇을 했는가’에서 ‘무엇에 기여했는가’가 더욱 중요해지는 이유에 대해 알아보자.

글박정열(HMG경영연구원 전임교수)

어떤 인재가 미래를 이끌까?

실리콘밸리 싱귤래리티 창업대학의 설립자인 피터 디아만디스는 저서 <Bold>에서 미래 사회를 ‘풍요’란 키워드로 언급했다. 이른바 ‘기하급수적 기술’은 유례없는 예측불허의 변화를 가속시킬 것이지만 이를 잘만 이용한다면 인류는 이전에 없던 풍요를 누리게 된다는 것이다. 실제로 지난 수백 년 동안 인간의 평균 수명은 거의 두 배로 늘어났고 일인당 국내 총생산은 기하급수적으로 증가하였으며 유아기 사망률은 1/10 이하로 줄어들었다. 분배와 나눔의 정치경제적 이슈가 있을 뿐 지구촌이 잘만 합의한다면 사실상 절대적 빈곤의 시대는 갔다. 풍요를 넘어 ‘공급과잉의 시대’가 된 것. 그렇다면 이 풍요의 시대가 요청하고 있는 인재의 모습은 과연 무엇일까?

풍요는 수요자, 즉 고객의 입장에서 바라본 표현이다. 공급자 즉 기업의 입장에서 표현하면 ‘포화’가 된다. 포화는 풍요와 달리 선택될 것인가 말 것인가의 존폐 문제로 천착된다. 선택되면 살고 선택되지 않으면 죽는다. 우리는 하루 평균 3,000개의 광고에 노출된다. 고객의 입장으로 보면 풍요다. 어마어마한 선택지가 있다. 반면 기업의 입장으로 보면 2,999개의 경쟁자를 따돌리지 못할 경우 곧 죽음이 된다. 이것은 비단 시장에서 기업에게만 벌어지는 장면은 아니다. 우리 모두는 수요자로서의 정체성과 공급자로서의 정체성을 동시에 겸하고 있기 때문이다. 일터에서는 제품과 서비스를 공급하며 ‘선택되기를’ 바라나 퇴근 후 넷플릭스에서는 수많은 영상 콘텐츠 중 하나를 ‘선택하는’ 수요자가 된다. 그렇기에 ‘잘 선택할 수 있어야 하고 잘 선택될 수 있어야 한다.’ 이것이 풍요의 시대, 포화의 시대가 요청하는 인재의 모습이다.

풍요는 수요자, 즉 고객의 입장에서 바라본 표현이다. 공급자 즉 기업의 입장에서 표현하면 ‘포화’가 된다. 포화는 풍요와 달리 선택될 것인가 말 것인가의 존폐 문제로 천착된다. 선택되면 살고 선택되지 않으면 죽는다. 우리는 하루 평균 3,000개의 광고에 노출된다. 고객의 입장으로 보면 풍요다. 어마어마한 선택지가 있다. 반면 기업의 입장으로 보면 2,999개의 경쟁자를 따돌리지 못할 경우 곧 죽음이 된다. 이것은 비단 시장에서 기업에게만 벌어지는 장면은 아니다. 우리 모두는 수요자로서의 정체성과 공급자로서의 정체성을 동시에 겸하고 있기 때문이다. 일터에서는 제품과 서비스를 공급하며 ‘선택되기를’ 바라나 퇴근 후 넷플릭스에서는 수많은 영상 콘텐츠 중 하나를 ‘선택하는’ 수요자가 된다. 그렇기에 ‘잘 선택할 수 있어야 하고 잘 선택될 수 있어야 한다.’ 이것이 풍요의 시대, 포화의 시대가 요청하는 인재의 모습이다.

차이와 공감

풍요와 포화의 시대에도 여전히 각광받을 인재들은 과연 무엇이 다를까? 잭 트라우스는 <마케팅 불변의 법칙>에서 ‘차별화하지 못하면 죽는다’라고 말했다. 포화의 시대, 비슷비슷한 것들로는 최종 낙점을 받을 수 없다. 그러니 기존 것들이 가지고 있지 않은 차이가 확실히 부각되어야 한다. 하지만 이것이 전부일까? 차이를 만들어낼 수 있다면 포화의 시대가 요구하는 인재가 될 수 있을까? 우린 탁월한 신기술과 차별화된 아이디어로 무장한 스타트업 기업들을 주변에서 목격한다. 하지만 이상하게도 이런 경쟁우위가 시장에서의 성공으로 이어지지 않을 때도 많다. 이유가 뭘까?

데릭 톰슨은 <히트 메이커스>에서 시장에 히트하는 것들의 공통점을 ‘MAYA(Most Advanced, Yet Acceptable)’ 라 언급했다. ‘히트’하려면 기존의 것들과 달리 진보적이어야 하지만 동시에 수용할만한 정도여야 한다는 말이다. 즉, 급진적 차이를 만들어내는 데 성공했어도 결국은 시장과 고객이 수용할 수 있는 임계점 정도까지여야 한다는 것이다. 이렇게 보면 스타트업들의 주요 실패 요인은, 보유한 기술과 아이디어로 ‘advanced’한 면모를 부각시키기는 잘 하나, 정작 그것을 사 줄 시장과 고객에게 ‘acceptable’하도록 공감시키지는 못했다는 데 있다. 이렇게 볼 때, 풍요와 포화가 공존하는 시대에 경쟁력 있는 인재를 변별하는 체크 포인트는 ‘공감되는 차이를 만들어 낼 수 있는가’ 하는 것이 된다.

데릭 톰슨은 <히트 메이커스>에서 시장에 히트하는 것들의 공통점을 ‘MAYA(Most Advanced, Yet Acceptable)’ 라 언급했다. ‘히트’하려면 기존의 것들과 달리 진보적이어야 하지만 동시에 수용할만한 정도여야 한다는 말이다. 즉, 급진적 차이를 만들어내는 데 성공했어도 결국은 시장과 고객이 수용할 수 있는 임계점 정도까지여야 한다는 것이다. 이렇게 보면 스타트업들의 주요 실패 요인은, 보유한 기술과 아이디어로 ‘advanced’한 면모를 부각시키기는 잘 하나, 정작 그것을 사 줄 시장과 고객에게 ‘acceptable’하도록 공감시키지는 못했다는 데 있다. 이렇게 볼 때, 풍요와 포화가 공존하는 시대에 경쟁력 있는 인재를 변별하는 체크 포인트는 ‘공감되는 차이를 만들어 낼 수 있는가’ 하는 것이 된다.

미래 인재 = 차이 만들기 Ⅹ 공감 형성하기

차이와 공감, 이 둘은 곱으로 연결되어 있다. 어느 것 하나라도 0이면 결과는 0이다. 비록 둘 중 어느 하나가 탁월해도 온전한 미래 인재라 볼 수 없는 것이다.

성취의 재정의 ‘무엇에 기여했는가’

차이를 만들고 공감을 이끌어 내려면, 무엇보다 ‘아웃풋(output)’ 중심에서 ‘아웃컴(outcome)’ 중심으로 인식의 대전환이 필요하다. 무엇이 중심인가에 따라 일을 대하는 태도, 방식, 결과 모두에 있어 커다란 차이가 나기 때문이다. 아웃풋과 아웃컴은 우리가 흔히 업무 목표나 성과 목표, 실적 등으로 혼용해 쓰는 용어지만, 엄밀히 말해 아웃풋은 산출물, 아웃컴은 결과물이라고 할 수 있다.

‘아웃풋’은 인풋 즉, 투입을 해서 그에 따른 산출을 한다는 것이다. 예를 들어 내일까지 보고서를 완료하라는 지시를 받았다면 제출 시점까지 투입할 맨아워(man-hour)가 인풋이고 보고서가 아웃풋이 된다. 하지만 ‘아웃컴’은 보고서 자체라기보다는 보고서를 통해 확인되어야 하는 것을 말한다. 다음 날 아침 실물 보고서는 나왔지만 그 안에 관련 정보가 충분히 담겨 있지 않아 의사결정에 별 도움이 되지 않았다면 아웃컴으로서는 불합격인 것이다. 많은 조직이 아웃풋에 의거해 성과를 평가한다. 지시한대로 다음 날까지 보고서가 나왔는지를 보는 것이다. 우리는 아웃풋이 바로 목표라는 생각에 익숙해 있다. 하지만 아웃풋 중심으로 일하고 평가하는 것은 차이와 공감의 가치를 만들어 내는 데는 오히려 걸림돌이 될 수 있다.

아웃풋은 그야말로 일의 산물이지만 아웃컴은 일의 의미와 가치까지 포함한다. 아웃컴 기반의 사고와 일처리는 우리를 산출물이 아닌 일의 가치에 집중하게 하는 것이다. 아웃컴에는 왜 그 일을 해야 하는지가 함께 서려있다. ‘왜 이 일을 해야 하는가’, ‘이 일을 통해 어떤 가치가 창출 되는가’, ‘이전과 다르고 경쟁자와 다른 차별적이면서 공감을 얻는 가치는 무엇인가’를 자연스레 묻게 된다.

사업 환경은 그 어느 때보다 복잡하고, 변화무쌍하며, 불확실해지고 있다. 풍요와 과잉이 동전의 양면처럼 공존하는 시대, 어제와 다르고 남과 다른 차별점을 고객에게 공감받지 못한다면 내 일과 자리는 담보되지 못한다. 차이와 공감을 만드는 모습이 개인과 조직 모두에게 필수가 되어 가고 있다. 더 늦기 전, 일에 대한 태도, 방식, 평가를 아웃풋 기반 인식에서 아웃컴 기반 인식으로 전환해야 하겠다. ‘무엇을 했는가’보다 ‘무엇에 기여했는가’만이 우리의 미래지속가능성을 담보해 줄 것이기 때문이다.

‘아웃풋’은 인풋 즉, 투입을 해서 그에 따른 산출을 한다는 것이다. 예를 들어 내일까지 보고서를 완료하라는 지시를 받았다면 제출 시점까지 투입할 맨아워(man-hour)가 인풋이고 보고서가 아웃풋이 된다. 하지만 ‘아웃컴’은 보고서 자체라기보다는 보고서를 통해 확인되어야 하는 것을 말한다. 다음 날 아침 실물 보고서는 나왔지만 그 안에 관련 정보가 충분히 담겨 있지 않아 의사결정에 별 도움이 되지 않았다면 아웃컴으로서는 불합격인 것이다. 많은 조직이 아웃풋에 의거해 성과를 평가한다. 지시한대로 다음 날까지 보고서가 나왔는지를 보는 것이다. 우리는 아웃풋이 바로 목표라는 생각에 익숙해 있다. 하지만 아웃풋 중심으로 일하고 평가하는 것은 차이와 공감의 가치를 만들어 내는 데는 오히려 걸림돌이 될 수 있다.

아웃풋은 그야말로 일의 산물이지만 아웃컴은 일의 의미와 가치까지 포함한다. 아웃컴 기반의 사고와 일처리는 우리를 산출물이 아닌 일의 가치에 집중하게 하는 것이다. 아웃컴에는 왜 그 일을 해야 하는지가 함께 서려있다. ‘왜 이 일을 해야 하는가’, ‘이 일을 통해 어떤 가치가 창출 되는가’, ‘이전과 다르고 경쟁자와 다른 차별적이면서 공감을 얻는 가치는 무엇인가’를 자연스레 묻게 된다.

사업 환경은 그 어느 때보다 복잡하고, 변화무쌍하며, 불확실해지고 있다. 풍요와 과잉이 동전의 양면처럼 공존하는 시대, 어제와 다르고 남과 다른 차별점을 고객에게 공감받지 못한다면 내 일과 자리는 담보되지 못한다. 차이와 공감을 만드는 모습이 개인과 조직 모두에게 필수가 되어 가고 있다. 더 늦기 전, 일에 대한 태도, 방식, 평가를 아웃풋 기반 인식에서 아웃컴 기반 인식으로 전환해야 하겠다. ‘무엇을 했는가’보다 ‘무엇에 기여했는가’만이 우리의 미래지속가능성을 담보해 줄 것이기 때문이다.

관련 컨텐츠